Faire le récit d’une exposition lorsqu’elle a été démontée. Que serait une telle histoire racontée par son auteur ? Une manière de donner forme à ce qu’il reste de certaines idées et sensations qui l’ont traversé durant la préparation de l’exposition ? Un mixte improbable de souvenirs dont il est parfois difficile de se défaire et de restitution du regard neuf posé sur l’exposition au moment où, enfin, elle peut s’éprouver corporellement ? Car une chose paraît certaine : lorsque le dernier élément est considéré comme à sa place, l’auteur peut enfin voir l’exposition, et ce qu’il voit à ce moment là, malgré sa connaissance de chaque élément constitutif, lui semble neuf, comme s’il n’en était que le spectateur.

L’invitation

Sous format « papier », l’invitation se présente sous la forme d’un carton plié en deux dont le premier volet, comme pour chaque invitation du lieu d’exposition, ÉTÉ 78, est troué de 9 disques disposé en carré. L’image du recto, une fois le carton déplié, en noir et blanc, montre des enfants en maillots de bain jouant dans une rivière. Semblant dater de la première moitié du XXe siècle, elle est perturbée par des traces colorées, résultant de reflets ou d’une superposition. La légende indique : « Image couverture : Les bains dans l’Ourthe de Louis Empain & Les baigneuses d’Honoré Fragonard ».

Une seconde image représentant un livre ouvert sur lequel sont posés des gants bleus occupe l’intérieur du carton. Le nom de l’artiste et le titre de l’exposition, ainsi que les informations pratiques complètent les informations.

L’invitation électronique de l’ÉTÉ 78 donnait quelques informations contextuelles supplémentaires. « Au début des années 1930, Louis Empain a commandité à l’architecte Michel Polak la création de la villa Empain située à Bruxelles et, à la même époque, la construction d’un sanatorium à Sainte-Ode, dans les Ardennes belges. L’une est fastueuse, l’autre est austère. L’une est classée et connue, l’autre est « oublié » mais toujours en usage. L’une fut construite à des fins privées, l’autre à des fins éducatives, curatives et philanthropiques.

En s’intéressant à cet édifice ardennais et à son commanditaire, Bruno Goosse nous amène à réfléchir sur de nombreux sujets d’une actualité brûlante: l’hygiène, l’éducation, le patrimoine architectural, notre rapport à la nature, notre rapport à la norme et à l’éducation, à l’image, à l’imaginaire, au corps également.

Plusieurs pistes de réflexion suscitées, esquissées grâce à une création plastique mêlant sculpture, documents d’archives, livres, vidéo et photographies. »

Elle renvoyait par ailleurs au site sur lequel on pouvait lire après l’énumération des sujets abordés, un texte de présentation plus long rédigé par l’auteur introduit de cette manière :

La proposition de Bruno Goosse réalisée pour l’Eté 78 abordera de nombreux sujets: l’hygiène, l’éducation, le patrimoine architectural, notre rapport à la nature, notre rapport à la norme et à l’éducation, à l’image, à l’imaginaire, au corps également. Plusieurs pistes de réflexion suscitées, esquissées grâce à une création plastique mêlant sculpture, documents d’archives, livres, photographies.

“Dans la cours de récréation de l’institut de Sainte-Ode « air et soleil », une carte postale des années trente laisse voir une construction octogonale semblant être un monument ou une fontaine. L’édicule n’apparaît plus sur les documents des années 50. La légende de la carte postale indique qu’il s’agit d’un lave-mains.

L’institut de Saint-Ode air et soleil a été un projet philanthropique mis en place par Louis Empain dès 1932. En même temps qu’il confiait à l’architecte Michel Polak la construction, à Bruxelles, d’une prestigieuse villa qui porte encore son nom (31-34), Empain lui confiait la réalisation, en Ardenne (Amberloup), d’un vaste internat destiné à accueillir des enfants défavorisés et à leur offrir un mode de vie sain et vivifiant. En 1935 les premiers enfants «issus de familles dont les ressources sont modestes, jouissent d’une cure d’air et de repos fortifiant, d’une alimentation soignée combinée à des exercices physiques sous une sérieuse tutelle médicale » (L’avenir du Luxembourg, 29 mai 1935).

A cette époque — et ce n’est pas sans écho avec la nôtre — l’hygiénisme apparaît comme le seul remède face à l’épidémie qui sévissait alors : la tuberculose. En offrant aux jeunes défavorisés un milieu de vie fortifiant proche de celui qu’offrait les préventoriums, le projet d’Empain est inscrit dans son époque. A l’hygiène du corps correspond une hygiène de l’esprit à laquelle Empain s’intéresse tout autant.

Ainsi il rédigera un ouvrage destiné aux éducateurs et aux parents « nos enfants lisent » destinés à les aider à choisir les bons livres à lire.

L’exposition s’intéresse d’une part au lave-mains qui a disparu, d’autre part à la bibliothèque idéale d’Empain telle que l’on peut l’inférer de son livre et aux classifications qu’il y propose (cette bibliothèque idéale est en partie reconstituée) et enfin à l’iconographie que le projet philanthropique a généré et à la manière dont les enfants y sont mis en scène.

Remarque complémentaire au sujet des logiques de patrimonialisation.

Le bâtiment construit par Polak à Amberloup n’est pas classé. Il est même très peu documenté, peu connu. A l’inverse de la Villa Empain. Même architecte, même commanditaire, même moment. Si l’on classe des édifices, des paysages, des sites naturels c’est dans le but de les conserver pour les générations futures. C’est une manière d’en prendre soin. Certains bâtiments sont construits dans le but de prendre soin. On dit de ces architecture qu’elles sont fonctionnelles puisqu’elles sont liées à une fonction : prendre soin. A l’inverse, d’autres bâtiments sont conçus avec une débauche de luxe et de raffinement pour en imposer. Il s’agit d’architecture de prestige, de représentation donc. Les architectures de prestige ne sont-elle pas classées prioritairement à celles qui sont pensées pour prendre soin ? Le classement, qui prend soin de l’architecture, ne semble-t-il pas mépriser l’architecture qui prend soin des corps ?”

La visite

On peut supposer (ou espérer) que c’est avec une connaissance au moins vague de ces éléments que visiteurs et visiteuses se sont rendus à l’ÉTÉ 78. Mais l’annonce de l’exposition circulant également dans les agendas culturels bruxellois, on peut également s’attendre à rencontrer d’autres personnes, s’y étant rendues sans y avoir été expressément invitées, et sans rien avoir lu au sujet du contexte de l’exposition.

L’anti-chambre

On n’entre pas à l’ÉTÉ 78 en poussant simplement la porte. Il faut sonner. Une paroi vitrée, dans laquelle se trouve la porte d’entrée, sépare la rue du lieu d’exposition. Les vitres étant sablées, on ne voit pas à l’intérieur depuis la rue. Tout au plus peut-on se rendre compte que la lumière y est allumée ou percevoir la présence d’ombres derrière la fenêtre, signe que des visiteurs s’y trouveraient déjà. Une invitation plastifiée est collée sur le chambranle annonçant à celles et ceux qui ne sont pas habitués au lieu que c’est bien là que se tient l’exposition. Le bouton de la sonnette se trouve à gauche de la porte. On l’entend résonner de l’extérieur. Très souvent, Olivier, le maître du lieu, accueille lui même visiteurs et visiteuses en introduisant l’exposition par quelques éléments contextuels déjà présentés dans l’invitation1.

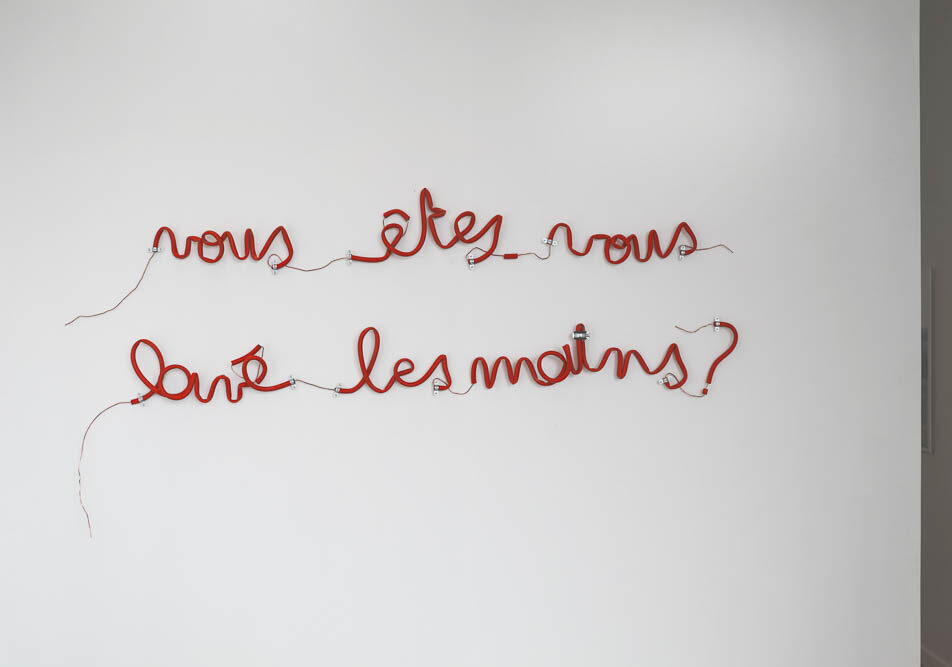

Une fois la porte ouverte, on se retrouve face à un mur blanc sur lequel se trouve une inscription occupant presque toute la largeur du mur, sur deux lignes :

vous êtes-vous

lavés les mains ?(( ))

))

Cette phrase interrogative est formée par un tuyau de caoutchouc orange dans lequel un fil de cuivre a été glissé. Le fil de cuivre dépasse le tuyau. Il relie les mots à l’intérieur des deux segments de la phrase et flotte à ses extrémités. Le fil de cuivre, tel qu’utilisé dans une installation électrique, permet de donner au tuyau la forme d’une écriture manuscrite. En plusieurs endroits des attaches de plomberie bien visibles font tenir l’ensemble au mur.

Le visiteur ou la visiteuse habitué.e aux expositions d’art contemporain pensera aux néons utilisés dans les enseignes publicitaires depuis les années 20 et à leur utilisation de plus en plus fréquente par les artistes depuis la fin des années 60((Voir l’exposition « Néon, Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue ? », à La Maison Rouge, Paris, 2012 qui se proposait d’en faire un inventaire.)). Sauf qu’ici, l’enseigne n’est pas lumineuse, elle ne l’a jamais été. A la transparence lumineuse de l’enseigne électrique répond la simplicité presque vulgaire du tuyau de caoutchouc, à la féerie électrique, la corruption des fluides de la plomberie.

On peut penser à Claude Lévêque dont les néons qui illuminaient l’espace public de plusieurs villes ou toit de musées ont été éteints lorsqu’un article du Monde révéla qu’il est accusé de viols et d’agression sexuelle. L’œuvre « la fête est finie » a été beaucoup utilisée pour illustrer les articles et j’ai suivi avec beaucoup d’intérêt tant la réaction des institutions que celle du public et amateurs d’art. Surtout, se posait et se pose toujours la question du sens de ces œuvres en néon dont la graphie imite explicitement celle, maladroite, d’un enfant. L’ambiguïté de l’intérêt du pédophile présumé innocent pour l’enfant transparaît-elle dans l’œuvre ? Et dès lors, quel regard porter sur elle ? Ici, la fête est non seulement finie, mais on peut dire qu’elle a toujours déjà été finie((L’affaire médiatique Claude Lévêque a éclaté le 10 janvier 2021, par l’article de Yann Bouchez et Emmanuelle Lequeux dans le journal Le Monde : « Le plasticien Claude Lévêque accusé de viols sur mineurs.

Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête préliminaire au printemps 2019 pour « viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans » à la suite d’accusations formulées par le sculpteur Laurent Faulon. » S’ensuit différentes réactions : du côté des municipalités ayant acquis ses œuvres (Montreuil et Montrouge éteignent les néons) ; du côté des réseaux sociaux : il était temps que cela sorte ; j’étais au courant de ça depuis des années ; la chose était largement connue et tue ; sans surprise malheureusement ; « ça se savait » ; les rumeurs sont les rumeurs ; la prudence s’impose ; ca alors!!!! qui croire? ; en effet que la lumière soit faite ; tout le monde le sait depuis longtemps… ; oui ! Je suis au courant ; je ne savais rien et je ne veux rien savoir ; qui peut prétendre n’avoir pas été au courant ? ; tout le monde le savait ; bah si tout le monde savait… ; la Meute est lâchée ; tout le monde savait quoi ? ; secret de polichinelle. )).

D’autres, sans doute, plus directement, se demanderont si la question leur est adressée en ces temps de pandémie où le lavage des mains ou leur passage au gel hydroalcoolique est devenu une nouvelle habitude.

Le mur qui est parallèle à la vitrine coupe l’espace du lieu d’exposition. Il touche le mur de gauche mais s’écarte du mur de droite, invitant à passer de l’autre côté, dans ce qui semble être le lieu de l’exposition proprement-dit et où l’on perçoit, par des conversations feutrées, la présence d’autres visiteurs. Avant de passer de l’autre côté de ce qui n’est en définitive qu’une cloison, à droite de l’inscription, sur le mur perpendiculaire, une carte postale ancienne soigneusement encadrée et une impression digitale sur papier japonais pendant librement, retiennent l’attention(( )).

)).

La carte postale montre les sanitaires d’une collectivité. On y voit deux rangées de bassins en porcelaine posés au sol, longées de bancs, vraisemblablement pour se laver les pieds, ainsi que deux rangées de lavabos. Une inscription sur le mur du fond de la pièce attire le regard : « soyons propres ». Si on repense au contenu de l’inscription de caoutchouc et on peut se demander si la phrase s’adresse à nous maintenant ou évoque le temps passé de la carte postale.

La seconde image est la photo d’un livre ouvert sur lequel sont posés des gants jetables en nitrile bleu. La photo a été prise sous un feuillage un jour de soleil. La lisibilité de l’image est perturbée par des zones éclairées et des zones d’ombre. On ne peut que conclure à une mise en scène. Le livre est ouvert sur une double page présentant une image pleine page à droite et un texte à gauche. Les parties dans la lumière sont facilement lisibles, contrairement aux parties dans l’ombre. On lit le titre de l’ouvrage : « Australie, terre d’uranium », la légende de l’image, uranium, ainsi que la phrase suivante : « Il ne fallait pas beaucoup d’imagination pour prévoir la construction d’une ville complète, avec des bâtiments climatisés, une garde de sécurité, un aéroport, une pile atomique, et toutes les choses merveilleuses qui peuplent le rêve du blanc. »

On ne pense plus que la phrase puisse s’adresser à nous, ici et maintenant. On perçoit l’écart irréconciliable entre le moment où ce texte a été écrit et publié et celui où il est lu. Si l’on a gardé en tête le caoutchouc de l’inscription, on est maintenant prêt à s’interroger sur sa provenance, sa récolte, ses conditions de production.

Et on passe de l’autre côté de la cloison. L’ouverture étant plus étroite qu’une porte, il faut la franchir de biais.

Le survol

Le corps ainsi tourné vers la gauche, le regard bute sur un objet sculptural octogonal occupant généreusement le début de la pièce, plus longue que large. L’espace est occupé au point que l’objet semble presque trop encombrant pour la largeur disponible. Sur les deux murs en angles les plus proches de la sculpture, deux cartes postales sépia encadrées surmontant quelques lignes de texte dessiné au crayon directement sur le mur sont accrochées. Plus loin, une image d’enfants qui s’amusent dans une rivière occupe toute la largeur du renfoncement d’un mur. Trois autres cartes postales encadrées sont accrochées sur l’image. On perçoit encore d’autres images sur les murs, ainsi que d’autres textes écrits au crayon sur les murs qui évoquent la typographie et la mise en page d’un livre. Des livres sont posés sur une plan horizontal dans un renfoncement du mur de droite. Enfin, sur un socle, des imprimés, semblables à une feuille de journal pliées en 4, empilés avec désinvolture, invitent à être emportés et lus.

Il faut choisir de quel côté se diriger pour voir de plus près.

Le détail

Air et soleil

Placées en angle, les deux cartes postales sont des photographies sépia presque similaires représentant un bâtiment, prise du même axe, mais à une distance différente. La première ne montre nulle trace humaine, et les abords du bâtiment ne sont pas encore terminés. On suppose qu’il s’agit d’une photographie prise dès la fin de la construction du bâtiment. Sur la seconde, les abords sont terminés, et des enfants jouent avec des brouettes. On perçoit également une adulte avec eux ainsi qu’un édicule d’environ deux mettre de large, ressemblant à une fontaine. On suppose que cette photographie est postérieure à la précédente. Comme le verso de la carte postale fortement agrandi, la légende, ainsi que, verticalement, la mention de l’éditeur, sont dessinés au crayon directement sur le mur : la première indique

« Institut Ste Ode à Amberloup

Fondation Louis Empain

Façade arrière, cours de récréation

Achtergevel en speelplaats »

la seconde :

« Institut Ste Ode à Amberloup

Fondation Louis Empain

Façade arrière, cours de récréation et lave-mains

Achtergevel en speelplaats »

Et la mention de l’éditeur, verticalement : « Ern. Thill, Bruxelles » surmonté du logo « Nels ».

On ne peut que supposer que l’édicule précédemment identifié à une fontaine est en fait un lave-mains, qu’il n’a pas été construit en même temps que le bâtiment mais au moment de la réalisation des abords et notamment de la cour de récréation. On s’étonne que la traduction flamande ne mentionne pas le lave-mains.

Un peu plus loin, une autre carte postale montre le même bâtiment photographié suivant un axe perpendiculaire à celui des deux premières images. On y voit des enfants sagement rangés devant l’entrée, portant chacun un tablier clair identique, et on voit que les abords du bâtiment sont aménagés. Mais on n’y voit pas le lave-mains. La présence des enfants et les abords achevés indiquent que la photo est postérieure à la première carte postale décrite. Mais est-elle postérieure à la seconde, comme le fait qu’elle ne soit pas sépia donne à le penser, ou antérieure ? Il n’est pas possible de trancher avec certitude mais dans un cas on en déduira que la lave-mains a été rapidement démoli, dans l’autre qu’il a été construit après les aménagements extérieurs. Dans les deux cas, il prend un intérêt particulier. Cette apparition que j’ai supposée éphémère me mit au travail.

Pas besoin de l’avoir fabriqué soi-même pour se rendre compte que l’objet qui encombre l’espace de L’ÉTÉ 78 est construit à l’image de ce lave-main. Une autre carte postale, agrandie celle-là, nous en donne une vue beaucoup plus précise. Proportions similaires, forme octogonale soulignée par une plinthe rentrante, entourant un second prisme octogonal plus étroit et plus haut, l’objet-sculpture est à son image. Par ailleurs, quatre bassines remplies d’eau affleurent de la partie haute, des robinets sortent de quatre faces du prisme octogonal intérieur au dessus de quatre éviers ronds en inox incrustés dans un plan horizontal légèrement plus bas que les bords du prisme octogonal extérieur. Le savon et les serviettes en papiers invitent à en tenter l’usage qui se révèle être parfaitement opérationnel : l’eau coule lorsqu’on ouvre un robinet et s’évacue par la crépine de l’évier.

La « sculpture » à l’image du lave-mains de Sainte-Ode en est une reconstitution fonctionnelle. On peut se laver les mains et, sans y être contraints, ni même vraiment invités, certains visiteurs et certaines visiteuses ne s’en sont pas privés.

Il m’importait beaucoup que cette fonctionnalité ne soit pas seulement possible mais soit également effective. Le contexte de la situation sanitaire liée au covid 19, en nous habituant à nous soucier de l’hygiène de nos mains dès que nous entrons dans un nouveau lieu, m’a beaucoup aidé. En ce moment, nous ne nous lavons plus les mains lorsqu’elles nous semblent souillées, mais nous nous les lavons parce que nous savons que c’est nécessaire et que nous y croyons.

Pourtant, se laver les mains sans voir qu’elles sont sales n’a pas toujours été de soi, comme en témoigne la thèse que Louis Ferdinand Céline a consacré au mauvais accueil que le corps médical a réservé à la découverte de P.I. Semmelweis. Après avoir confronté le nombre de décès de jeunes accouchées due à la fièvre puerpérale et la pratiques des médecins, il en est venu à affirmer que les mains, par leur simple contact, peuvent être infectantes. Victime d’hallucination, il est mort dans une clinique psychiatrique en 1865 sans que sa découverte soit acceptée par les médecins faute du modèle scientifique permettant de l’expliquer.

N’est pas Ponce Pilate qui veut.

La dimension fonctionnelle du lave-mains m’importait beaucoup. Elle permet par exemple d’actualiser l’injonction passée, jusqu’ici indécise, « soyons propre » inscrite sur le mur de l’institut air et soleil de la Fondation Louis Empain. Elle permet aussi de résister à l’effet d’artialisation du lieu d’exposition, qui pour conférer une valeur d’exposition à un objet utilitaire qui y est présenté, annule sa valeur fonctionnelle comme on le voit avec les ready made. Il est question ici de résister à la pureté de cette valeur d’exposition en lui gardant sa valeur d’usage. Enfin, la découverte du bâtiment construit par Michel Polak, l’institut Air et soleil, inconnu, peu documenté et non protégé alors que la Villa Empain, construite par le même architecte pour le même commanditaire dans les mêmes années est au contraire documentée, étudiée, bien connue, protégée et restaurée avec soin m’a poussé à interroger la cause de cette différence de traitement. Le premier bâtiment était fonctionnel et l’est toujours alors que le second était plutôt un bâtiment prestigieux, de représentation, et l’est toujours. Il me paraissait important d’interroger, au sein de l’exposition, l’écart entre l’objet conçu expressément pour son exposition et l’objet conçu pour son usage, qui me semble rejouer la différence entre l’édifice conçu pour asseoir le prestige de son propriétaire et celui conçu pour permettre à des enfants, en y vivant quelques mois, d’améliorer leur santé. Au nom de quelle hiérarchie un bâtiment est-il plus digne d’être préservé qu’un autre ? Dé-hiérarchiser les catégories implique de s’intéresser à de petites choses.

Le lave-mains original de Sainte-Ode, disparu, semble être réalisé en béton. Sa reconstitution pour l’ÉTÉ 78 est réalisée en panneaux bakélisés presque noirs, habituellement utilisés dans la construction pour créer le coffrage dans lequel le béton est coulé. Ces panneaux ne sont alors pas destinés à rester mais a être jetés après avoir rempli leur office. D’extérieur à l’objet coulé et destinés à disparaître pour le faire émerger, ils sont ici ce qui le constitue. Toutefois, ils n’entendent pas perdre leur caractère temporaire, impermanent. Simplement maintenus ensembles grâce à des sangles d’arrimage en nylon de couleur orange, on perçoit qu’une simple pression sur le tendeur à cliquet métallique, relâchant la tension des sangles, fera s’écrouler le lave-mains comme un château de cartes. Le lave-mains est toujours prêt à être démonté, à disparaître à nouveau.

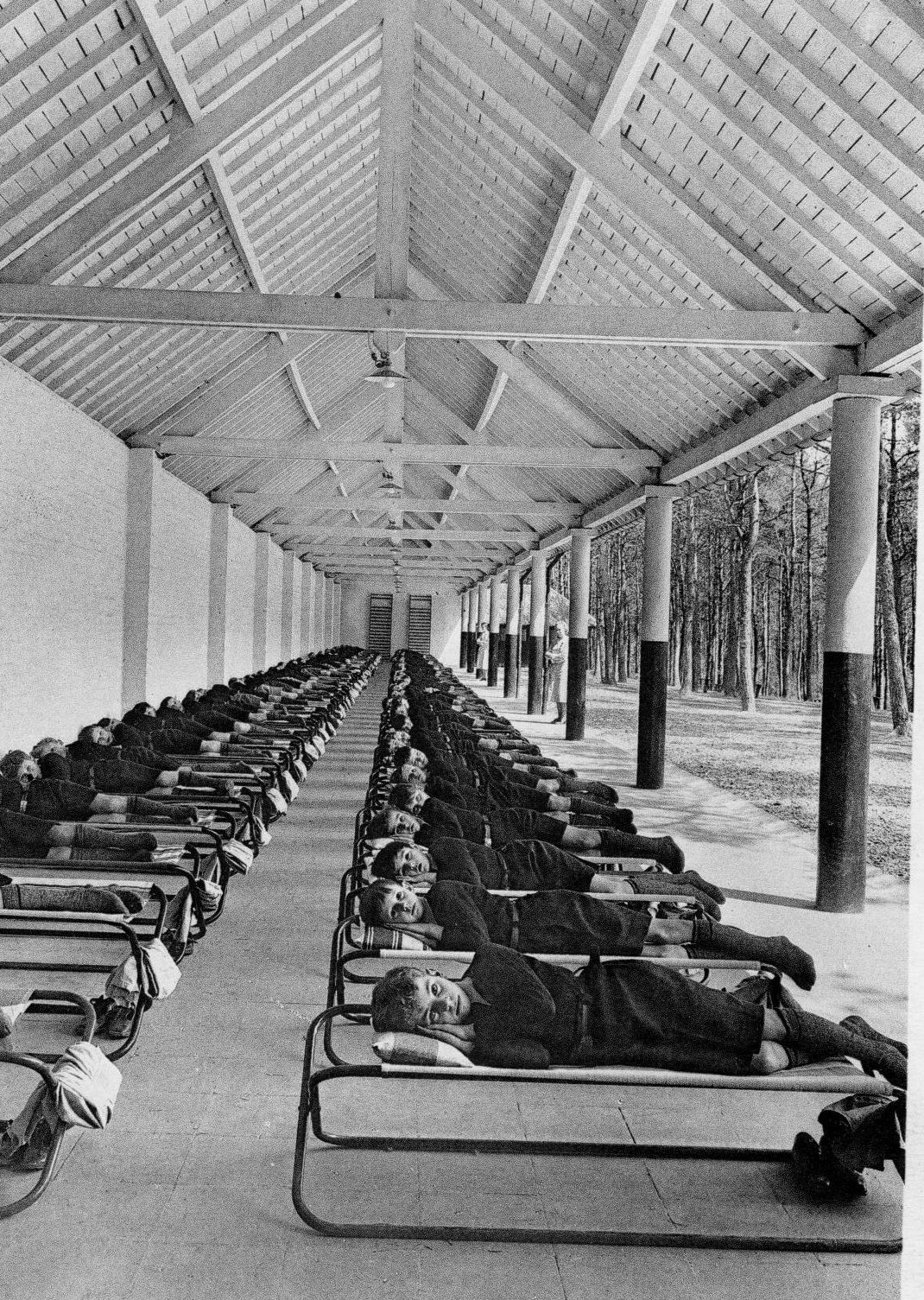

Située à côté du lave-mains, parmi l’ensemble des 3 cartes postales accrochées sur la grande image d’enfants s’ébattant dans la rivière, s’en trouve une montrant deux rangées de lits portatifs soigneusement alignés le long d’une galerie couverte et ouverte sur l’extérieur(( )). Sur chaque couchette, un enfant est étendu et regarde fixement l’objectif du photographe. On reconnaît là une image classique de l’iconographie des sanatoriums ou des préventoriums. L’institut Air et Soleil de la Fondation Louis Empain, lorsqu’il n’était encore qu’un projet dont la presse s’est fait l’écho s’appelait alors préventorium. La galerie couverte est similaire aux galeries de cure que l’on trouve dans ces lieux. Que les enfants soient montrés couchés avec les yeux grands ouverts, est également une caractéristique habituelle de ce genre de photographie. Par contre que leur regard soit fixé sur l’objectif et que l’appareil photographique soit placé dans l’axe de la galerie produit une sensation étrange, comme si à la géométrisation de l’espace ordonné au point de fuite se doublait de la fixité des regards d’un vague infini.

)). Sur chaque couchette, un enfant est étendu et regarde fixement l’objectif du photographe. On reconnaît là une image classique de l’iconographie des sanatoriums ou des préventoriums. L’institut Air et Soleil de la Fondation Louis Empain, lorsqu’il n’était encore qu’un projet dont la presse s’est fait l’écho s’appelait alors préventorium. La galerie couverte est similaire aux galeries de cure que l’on trouve dans ces lieux. Que les enfants soient montrés couchés avec les yeux grands ouverts, est également une caractéristique habituelle de ce genre de photographie. Par contre que leur regard soit fixé sur l’objectif et que l’appareil photographique soit placé dans l’axe de la galerie produit une sensation étrange, comme si à la géométrisation de l’espace ordonné au point de fuite se doublait de la fixité des regards d’un vague infini.

Géométrisation qui renvoie à la structure du lave-mains pour peu que l’on prenne un peu de hauteur.

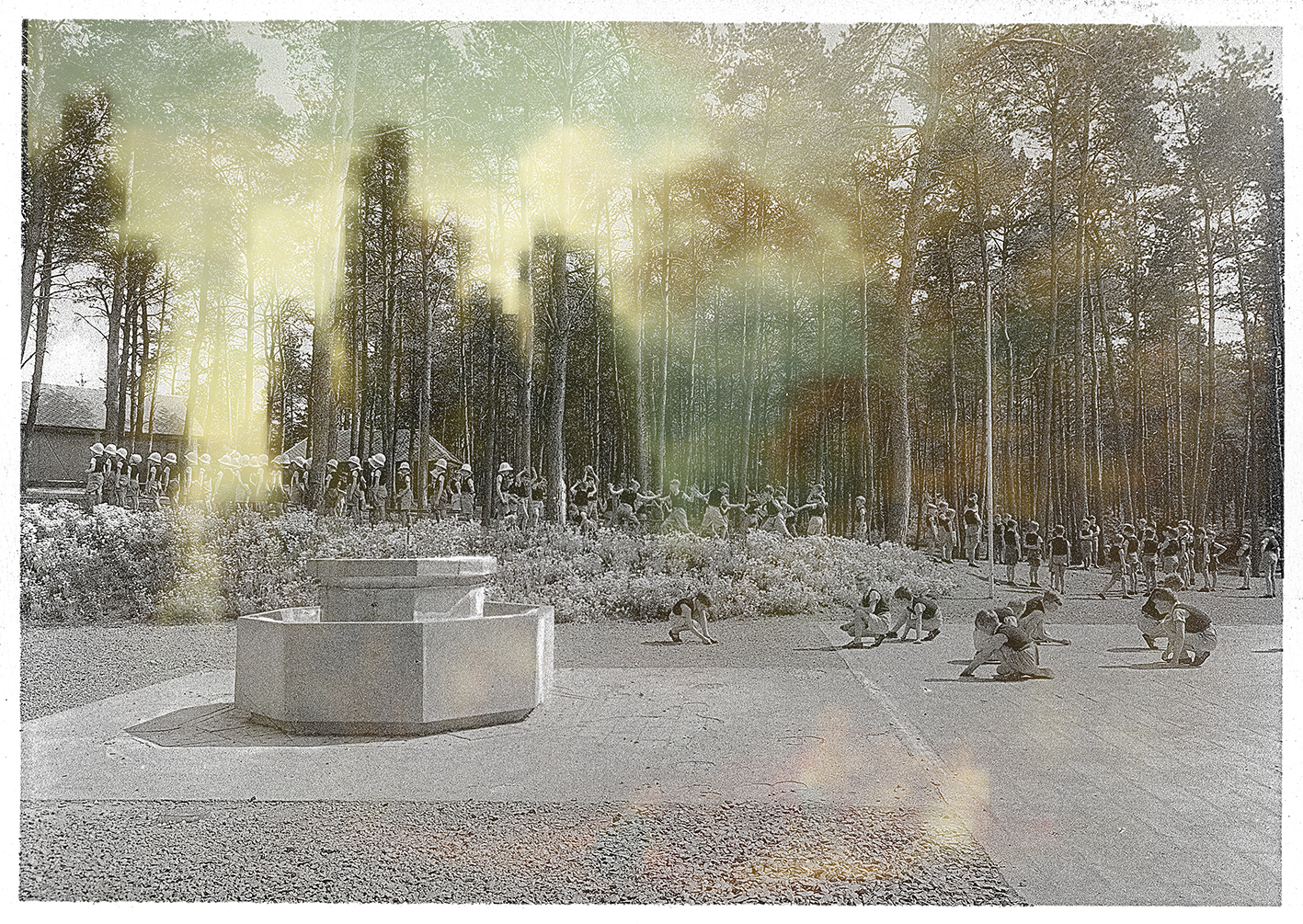

Une chose nous paraît certaine dans cette photographie : le photographe ne capte pas un moment fugace de la vie des enfants dans l’institut Air et soleil, mais construit son image en mettant les enfants en scène, ce que ces derniers ont l’air d’accepter sans broncher: on n’en voit pas un qui bouge ni qui détourne le regard. Ce qui nous conduit a regarder un peu plus attentivement la carte postale située juste à côté(( )). On y voit un groupe d’enfants jouant dans une plaine de jeu extérieur. Certains sont juchés sur des portiques, d’autres sont debout, d’autre encore accroupis ou plutôt à genoux semblent jouer au billes. Peut-être est-ce une autre image qui, dans l’exposition, nous aide a identifier cette activité : celle, agrandie, montrant le lave-main et où l’on voit clairement que les enfants jouent aux billes dans la cour de récréation. Car il est invraisemblable que des enfants puissent jouer aux billes dans une prairie. Ce n’est donc pas ce qu’ils font. On ne peut que supposer à nouveau que le photographe leur a demandé de prendre cette pose qui convenait mieux à son sens de la mise en scène, qu’il leur a demandé de faire semblant de jouer aux billes dans la prairie. Les enfants qui sont à genoux ont leur regard dirigés vers le photographe comme s’ils cherchaient sont assentiment quant à la justesse de leur pose.

)). On y voit un groupe d’enfants jouant dans une plaine de jeu extérieur. Certains sont juchés sur des portiques, d’autres sont debout, d’autre encore accroupis ou plutôt à genoux semblent jouer au billes. Peut-être est-ce une autre image qui, dans l’exposition, nous aide a identifier cette activité : celle, agrandie, montrant le lave-main et où l’on voit clairement que les enfants jouent aux billes dans la cour de récréation. Car il est invraisemblable que des enfants puissent jouer aux billes dans une prairie. Ce n’est donc pas ce qu’ils font. On ne peut que supposer à nouveau que le photographe leur a demandé de prendre cette pose qui convenait mieux à son sens de la mise en scène, qu’il leur a demandé de faire semblant de jouer aux billes dans la prairie. Les enfants qui sont à genoux ont leur regard dirigés vers le photographe comme s’ils cherchaient sont assentiment quant à la justesse de leur pose.

Ces cartes postales photographiques font partie de la communication mise en place par Louis Empain pour faire la promotion de son Institut. Il ne suffit pas d’offrir généreusement ce cadre de vie idéal au enfants nécessiteux, encore faut-il s’assurer que les parents y envoient leurs enfants. Bien qu’il s’agisse de philanthropie, il est essentiel d’en faire la communication. Les articles de journaux participent à cette publicité. Les cartes postales également.

La communication est une entreprise de contrôle qui met l’accent, non sur ce qui se passe, mais ce que l’on voudrait que l’on voie dans ce qui se passe. Ces cartes postales montrent donc l’entreprise hygiéniste sous son plus beau jour, du moins pour ses promoteurs. Ce ne sont pas des enfants qui sont heureux d’être là et qui jouent sainement entre eux, mais ce sont des enfants qui jouent à être heureux d’être là et qui font semblant de jouer entre eux.

En ce sens il m’apparaissait que les enfants devenaient un accessoire de la photographie dont le sujet principal était une image du bonheur de vivre sainement. Les enfants étaient instrumentalisés. Ce qui est très manifeste avec l’image construite à partir de la carte postale « les bains dans l’Ourthe ». Au premier regard les enfants jouent dans l’eau de la rivière, puis on s’aperçoit que certains éclaboussent, non un camarade, mais le vide devant eux, et que la gerbe d’eau ne joue d’autre rôle qu’esthétique. On retrouve les mêmes regards dirigés vers le photographe qui semblent toujours quémander son approbation. L’enfant, à qui on offre gîte, couvert, activité de plein air et éducation, fait ce qu’on lui demande et attend une gratification de l’adulte. Tout ceci me mis mal à l’aise.

J’ai gardé un souvenir de l’une de mes premières rencontres avec la peinture, ou plutôt avec l’image de la peinture, sans en être particulièrement fier. Il n’y avait pas de tableaux sur les murs, pas de livre d’art à la maison. Mais je me souviens très bien des pages illustrées du dictionnaire Larousse qui devait dater de 1965 ou des années suivantes. La page « peinture française » avait retenu mon attention. Il y avait d’un côté un tableau de Géricault et de Delacroix, et au verso, je crois, le Gilles de Watteau, Diane au bain de Boucher et les baigneuses de Fragonard. Les deux dernières peintures m’intéressaient particulièrement, je suis certain qu’elles se trouvaient l’une à côté de l’autre. Tant de nudité étalée à ma vue de petit garçon ne pouvait que retenir toute mon attention. Je retournais avec plaisir contempler ces images. Plus tard, j’ai trouvé que mon regard d’enfant avait été quelque peu instrumentalisé, que la peinture instrumentalisait le corps des femmes et le regard du regardeur. Par ailleurs les baigneuses s’ébattant dans une rivière, n’étaient pas sans rapprochement avec l’image des enfants dans l’Ourthe. Ce qui a conduit à cette image : Les bains dans l’Ourthe d’Empain et les baigneuses de Fragonard(( )) dans laquelle le tableau de Fragonard apparaît dans le grain de la photographie agrandi rendu en partie transparent.

)) dans laquelle le tableau de Fragonard apparaît dans le grain de la photographie agrandi rendu en partie transparent.

Dans les deux cas, il s’agit d’une image qui n’est pas honnête en ce sens qu’elle n’est pas ce qu’elle essaye de faire croire et, cette tromperie fonctionne, sans doute, parce que toute deux reposent sur un alibi puissant : l’art et la santé, ici main dans la main, semblent neutraliser le regard de l’amateur d’art qui peut se délecter de son voyeurisme, ou de l’altruiste qui peut croire au spectacle de la bienfaisance qui lui est proposé.

Sur le mur opposé se trouvent deux images de taille moyenne ayant une certaine parenté.

L’une montre la cours de récréation occupée par des enfants qui, à l’avant plan, jouent aux billes, à côté du lave-mains, alors que d’autres, plus loin sont disposés en cercle pour jouer à la balle, ou encore mimer des combats d’escrime. Sur la gauche, un rang d’enfants coiffés d’un casque colonial, accompagné d’une adulte, semblent prêts à se mettre en mouvement(( )). On s’est habitué à la mise en scène. Comme dans la scène de la rivière, des traces colorées apparaissent dans l’image, semblable à des reflets ou à un effet dû au vieillissement du papier. Ce genre de trace, on les trouve également dans l’image voisine où l’on voit une classe d’enfants assis sur leurs bancs d’écolier dans un vaste paysage ardennais. Ils sont tous habillés de la même manière et coiffés d’un casque colonial. En face d’eux, une adulte se tient à côté d’un tableau portatif, sur lequel on peut lire quelques opérations de calcul((

)). On s’est habitué à la mise en scène. Comme dans la scène de la rivière, des traces colorées apparaissent dans l’image, semblable à des reflets ou à un effet dû au vieillissement du papier. Ce genre de trace, on les trouve également dans l’image voisine où l’on voit une classe d’enfants assis sur leurs bancs d’écolier dans un vaste paysage ardennais. Ils sont tous habillés de la même manière et coiffés d’un casque colonial. En face d’eux, une adulte se tient à côté d’un tableau portatif, sur lequel on peut lire quelques opérations de calcul(( )).

)).

En 2017, deux tableaux de jeunesse de Fragonard qui avaient disparus en 1786 ont été découverts dans un château normand et classés trésors nationaux : le jeu de la palette et le jeu de la bascule. De taille moyenne, les deux tableaux représentent des personnages jouant au milieu d’un paysage agrémenté de ruines antiques. Estimés plus de 6 millions, les deux tableaux ont été interdits de sortie du territoire français pour une durée de trente mois, ce qui a permis au Louvre, aidé par l’État et quelques mécènes, de se porter acquéreur, pour les confier au musée Fabre de Montpellier où ils sont exposés actuellement.

Formellement, la présence de personnage dans un paysage permettaient de mettre ces peintures en rapport avec les cartes postales photographiques agrandies de l’institut air et soleil de la Fondation Empain. Par ailleurs sujet et composition des peintures entraient en résonance avec les cartes postales. Enfin, l’histoire de ces peintures et la création soudaine, à l’occasion d’une attribution, d’une valeur tant symbolique que monétaire plus qu’importante évoquait en creux et de manière imparfaite, l’histoire des deux bâtiments construits par Michel Polak.

L’image des peintures de Fragonard apparaît donc dans les mises en scène du projet philanthropique d’Empain par son photographe.

Olivier, le maître du lieu est, lui aussi un mécène. Il m’a raconté avec discrétion son histoire. Voici ce que j’en ai compris et sans doute imaginé : il travaillait, je crois, dans la finance, un monde que je ne connais nullement, ce qui lui procurait une certaine aisance. Il collectionnait des œuvres d’art. Un jour il effectua un très long périple à pieds et s’interrogea sur le sens, notamment de son travail. Il décida de l’arrêter, de changer de vie. Il acheta une maison, le terrain adjacent et fit construire un immeuble de rapport dans lequel il réserva le rez de chaussée à des projets culturels. Puis il arrêta de collectionner en considérant que cette pratique était plutôt celle de la vie qu’il avait quitté. Il préféra participer au financement des expositions qu’il accueillait et des projets qu’il suivait. Olivier est donc un mécène.

Ce retournement n’est pas sans écho avec ce que l’on dit de Louis Empain : on raconte que l’homme d’affaire fut un jour fort mal pris lorsque son yacht manqua de chavirer sur le Saint-Laurent. Croyant voir sa mort en face, il jura que, s’il en réchappait, il lui donnerait du sens. Il en réchappa et il abandonna le monde des affaires pour consacrer son immense fortune à son œuvre philanthropique en faveur de la jeunesse « pro juventute ». Cette histoire plaît beaucoup. Pourtant elle ne me semble pas tout à fait correcte car son projet philanthropique, dont la première pierre est la construction de l’Institut air et soleil (1932) est bien antérieur à l’épisode du naufrage raté. Les deux dimensions : homme d’affaire et philanthrope ont de toute évidence coexisté pendant quelques années. Néanmoins, à travers la philanthropie, un rapport s’établissait entre mon « sujet d’étude », le projet philanthropique d’Empain, et celui qui, par son accueil et son soutien, permettait sa mis en œuvre : Olivier.

La comparaison s’arrête là. Il n’y a, chez Olivier, aucune trace de la certitude qui confine à l’autoritarisme que l’on trouve chez Louis Empain. Mettre ses idées en discussion ne semblait pas être le fort de Louis Empain. Il semblait certain de savoir ce qui est bon pour chacun, et il avait les moyens d’appliquer son savoir aux autres. Ainsi, proposer des conditions de vie saine aux enfants défavorisés devait se doubler d’une proposition de pensées saines. A l’hygiène du corps devait correspondre un hygiène de l’esprit.

Nos enfant lisent

Entre les impressions « La cour de récréation d’Empain et le jeu de la palette de Fragonard » et «La classe en plein air d’Empain et la bascule de Fragonard » un texte est dessiné au crayon sur le mur. La typographie et la mise en page indiquent qu’il s’agit de la copie d’une page d’un livre. On peut lire en entête : Copyright 1958 by « Les Éditions du Soleil Levant »Namur (Belgique) ; puis en titre : Signes conventionnels employés. Et en deux colonnes : « gg : ne convient qu’à des garçons ; ff : ne convient qu’à des filles ; g : convient plutôt à des garçons ; f : convient plutôt à des filles ; t : pour tous ; 16 en fin de texte cote sur 20 points exprimant l’opinion des jeunes lecteurs » ; il est également fait mention de l’opinion des lecteurs adultes. Enfin, il est indiqué que les livres des éditions du Soleil Levant ne sont jamais cotés.

Les éditions du soleil Levant est le nom d’une maison d’édition située à Namur. Surtout connue pour sa collection « Les écrits des Saints », elle a également édité des ouvrages de vulgarisation scientifique ou relatant des découvertes et racontant des voyages. Cette maison d’édition a été voulue et était entièrement financée par Louis Empain.

Un peu plus loin dans le lieu d’exposition, au milieu du mur en vis-à-vis, dans la partie la plus proche du jardin, le spectateur ou la spectatrice peut voir un livre, fixé au moyen d’une discrète glissière métallique, comme un tableau y serait accroché. Écrit par Louis Empain et Marcel Jadin, il porte le titre Nos enfants lisent, répertoire des meilleurs livres pour la jeunesse. Il est mis à jour annuellement((De 1954 à 1960. Il a été tiré 33500 exemplaires de Nos enfants lisent.)) et publié par sa propre maison d’édition : Les Editions du soleil levant.

Une partie de son introduction, signée par Empain, est reproduite sur le mur(( )). On y lit que la question du choix d’un bon livre de lecture est une question très importante. Qu’il ne faut pas confondre le plaisir de lire une aventure et « la joie, cette nourriture de l’âme si l’auteur contente la raison et l’imagination mais néglige le cœur ». On lit encore qu’« il faut que la lecture soit saine ». Enfin, Louis Empain, après ces remarques générales sur le but de son livre, précise ce qu’il souhaite éviter : « Et nous connaissons dans une même collection certains romans mêlés à de très bons livres, où l’unique souci de l’auteur est de présenter à chaque page des scènes de ligotage entre garçons enchaînés ou flagellés, le tout baignant dans une écœurante atmosphère de sadisme. »

)). On y lit que la question du choix d’un bon livre de lecture est une question très importante. Qu’il ne faut pas confondre le plaisir de lire une aventure et « la joie, cette nourriture de l’âme si l’auteur contente la raison et l’imagination mais néglige le cœur ». On lit encore qu’« il faut que la lecture soit saine ». Enfin, Louis Empain, après ces remarques générales sur le but de son livre, précise ce qu’il souhaite éviter : « Et nous connaissons dans une même collection certains romans mêlés à de très bons livres, où l’unique souci de l’auteur est de présenter à chaque page des scènes de ligotage entre garçons enchaînés ou flagellés, le tout baignant dans une écœurante atmosphère de sadisme. »

L’objet-livre, que l’on peut manipuler, feuilleter, ou lire, si on en prend le temps, est donc un guide des publications que les parents ou les éducateurs peuvent acheter les yeux fermés pour leur progéniture, ou les enfants dont ils ont la responsabilités. L’ouvrage se divise en plusieurs chapitres correspondant à différentes catégories d’âge, sous divisé en genres, et pour chaque livre chroniqué il est fait mention si il est plutôt destiné à un garçon ou à une fille, voire s’il est exclusivement destiné à un garçon ou à une fille, voire encore s’il est plutôt destiné à toutes et tous. On remarquera que les jeunes lecteurs ont la possibilité de donner leur avis et d’évaluer les livres proposés, et cette évaluation voisine avec celle des adultes, comme si elles étaient comparables mais pas identiques. Les deux notes ne se confondent pas. Il s’agit surtout d’une vaste entreprise de classification des livres afin qu’ils rencontrent leur lectorat, ce qui implique, en retour, une classification des lecteurs et des lectrices. L’entreprise d’Empain suppose la nécessité d’ajuster un livre à son lectorat. La lecture telle qu’il l’imagine repose sur l’identification pleine et entière du lecteur ou de la lectrice au personnages que le texte fait exister. Dans ce monde, la lecture n’est pas l’expérience d’une altérité, mais la conformité à un découpage préexistant, à une norme.

On voit que Louis Empain sait ce que sont les jeunes et ce qui est bon pour eux et qu’il a les moyens de le leur donner.

A gauche du manuel nos enfants lisent se trouve une photo horizontale d’un livre ouvert tenu par des mains recouvertes de gants jetables en nitrile bleu qui, comme celle accrochée dans l’entrée, a été prise sous un feuillage un jour de soleil. La lisibilité de l’image est particulièrement perturbée par le contraste entre les zones éclairées et les zones d’ombre car l’images reproduite dans le livre, elle même très contrastée, représente un paysage montagneux enneigé dans lequel une cordée d’alpinistes minuscules, ne se détache plus de l’immensité blanche. Imprimée sur une feuille de papier japonais qui n’est fixé qu’en son sommet, placée au dessus d’un convecteur, le papier bouge doucement avec le courant d’air chaud. La fondation de Sainte-Ode s’appelait « air et soleil ».

Située à mi hauteur, entre l’image des enfants jouant dans la rivière qui occupe massivement l’entièreté du mur en retrait, à gauche, et le texte important écrit directement sur le mur, à droite, cette image, flottant dans l’air et dans le blanc du mur est comme un trait d’union entre la première partie de l’exposition et la suite.

Lorsque la question de la reproduction des pages illustrées des livres recommandés par Empain s’est posée, il me semblait important d’éviter de vouloir maîtriser la lumière en la rendant neutre, car cette manière me paraissait trop proche de l’attitude d’Empain, de sa volonté de maîtriser les corps et l’esprit des jeunes dont il voulait s’occuper, de maîtriser leur vie. Par ailleurs, l’air et le soleil étant au cœur de la thérapie contre la tuberculose, donc au cœur de l’entreprise hygiéniste d’Empain, il semblait intéressant d’inviter le soleil dans la prise de vue, et de convoquer l’air qui agitait les feuilles. Le soleil apparu donc dans la prise de vue et la perturba. Parfois, des nuages passaient dans le ciel. Alors les photographies n’étaient plus éclaboussées de soleil et d’ombre, elles étaient quasi neutres.

A droite du manuel nos enfants lisent, une quinzaine d’images procédant de la même méthode de prise de vue sont suspendues, se recouvrant légèrement. Elles montrent des doubles pages illustrées (d’une photographie ou d’un dessin) des livres recommandés par Louis Empain. Les livres sont tenus ouverts par des mains gantées bleues. Ces gants sont fréquemment utilisés dans des métiers de proximité. Les policier.e.s ou les douanier.e.s utilisent des gants similaires pour fouiller un.e suspect.e, les dentistes pour travailler dans la bouche de leurs patient.e.s. Les gants protègent tant celles et ceux qui les portent, que celles et ceux qui sont touché.e.s. Par ailleurs, ils apportent des taches bleues dans l’ensemble. Les images ainsi placées peuvent être comparées, rapprochées, distinguées. Chacune a été choisie pour une raison : parce qu’elle s’oppose à ce que dit Empain, parce qu’elle permet de comparer deux catégories, parce qu’elle résonne avec une autre et parfois, parce qu’elle semble plastiquement forte et pour des raisons qu’il n’est pas possible de préciser.

En face, dans l’important renfoncement du mur qui constitue une micro cuisine, sur le plan de travail se trouve une série de livres des années 50 présentés comme dans une librairie. Chaque livre est recouvert d’un bandeau, de 5 couleurs différentes, de bleu à jaune, en passant par le rouge, correspondant aux catégories du guide nos enfants lisent : gg, g, t, f, ff. On comprend que les livres sont ceux qui sont recommandés par Empain dans son guide. On peut les manipuler, les feuilleter. Il ne s’agit pas de livres précieux. Si un visiteur souhaite les prendre en main en se protégeant de leur contact, une boite de gants bleu est rangé dans l’armoire. Il suffit de demander.

Une vidéo diffusée sur une tablette montre l’ensemble des images contenues dans les livres recommandés. Chaque série d’images est encadrée d’une image de la couverture qui la précède et de la quatrième de couverture qui la clôt. Au centre de l’écran, un disque coloré et un lettre indiquent s’il s’agit d’un livre classé gg, g, t, f, ou ff. Les images pleine page sont agrandies à la dimension du cadre. Les images plus petites qui se situent sur une double page gardent une trace de leur mise ne page. La vidéo peut se regarder entièrement, elle dure 13 minutes 25 secondes.

Enfin, au milieu de l’espace, pas très loin de la fenêtre qui donne sur le jardin, se trouve un socle sur lequel sont déposés négligemment quelques feuilles imprimées et pliées comme des journaux. Il s’agit d’une édition que les visiteurs et visiteuses peuvent emporter. Le recto est un fac-similé de la première page de L’opinion publique, journal hebdomadaire de la Ligue nationale belge contre le cancer, du 20 mai 1938, le verso est un fac-similé de la page actualités féminines de la Nation belge du 8 juin 1939.

Un bandeau bleu, troué des lettres gg et d’un disque transparent, recouvre la partie supérieure du recto. Un bandeau orange, troué d’un disque transparent et des lettres ff, recouvre la partie supérieure du verso.

Le recto contient un seul article intitulé « pour les hommes de demain, une magnifique fondation du Baron louis Emapin : « pro juventute ». Agrémenté d’une photographie austère du Baron et d’une autre photographie d’un jeune garçon, en contre plongée, avec un sac à dos et un pantalon golf, regardant vers la droite et souriant, image légendée « Nous rêvons d’une jeunesse saine, loyale, toute orientée vers la vie… ». L’article expose que « les rapports entre adultes et jeunes sont pleins de malentendus » lié à l’engluement des uns dans les difficultés du quotidien et aux aspirations des autres. Il poursuit en relevant le manque d’une « politique de la jeunesse ». Le projet philanthropique d’Empain est présenté comme venant pallier ce manque. Le but de la fondation étant de « hausser le niveau de notre jeunesse, de lui offrir le maximum de moyens pour l’avenir. »

Le verso contient plusieurs articles. A côté d’une rubrique « hygiène et beauté », du « chapeau du jour » et des « imprimés de l’été 1939 », nous trouvons un article intitulé : « En faveur de l’enfance, dans un bois d’Ardenne », signé par Jeanne Cappe((Jeanne Cappe est une femme de lettres belge francophone, auteur de livres pour la jeunesse. Elle est l’une des premières femmes belges à avoir fait des études universitaires. Elle a publié des ouvrages théoriques sur la psychologie enfantine, des livres de « conseils » aux jeunes filles, et des guides de lecture et des essais sur la littérature enfantine. )). Cet article décrit la visite que l’autrice a fait à l’institut « Air et Soleil » de Sainte-Ode. « La douche, dans la salle aux porcelaines miroitantes, fait tomber sur les épaules l’eau qui repose et qui amuse. Jean-Louis, de Kinkempois, et Pol, d’Angleur, qui ont chez eux tout juste une cuvette pour se laver, le samedi, après le père et la petite sœur s’esclaffent de plaisir. » Il s’agit donc, comme avec la politique sanatoriale qui consiste à offrir des conditions de vie saines aux malades de la tuberculose, puis à les renvoyer à leurs conditions délétère une fois guéri, d’offrir aux enfants défavorisés ce qui leur manque afin que « peu à peu, ils prennent goût au régime plus rationnel et plus fortifiant de l’Institut [… et ] Le débile devient vite un petit costaud. » Puis de les renvoyer chez eux.

Rentré chez lui ou chez elle, le visiteur ou la visiteuse pourra, éventuellement, poursuivre sa visite de l’exposition en lisant les deux articles de cette édition qui peuvent être considéré comme un outil de médiation, bien qu’écrit plus de quatre-vingts ans plus tôt.

- Être accueilli par le maître des lieux n’est pas fréquent, même pour un espace de création, facilitateur, lieu de réalisations, de répétitions, de monstrations, lieu d’échanges et de découvertes… d’initiative privée comme c’est le cas ici. A titre de comparaison, le 105 Besme, initié par Tania Nasielski, est une microstructure indépendante située au second étage d’un immeuble des années 20 d’un quartier résidentiel de Saint Gilles. Ici aussi l’invitation est collée sur la porte de rue. Lorsqu’on sonne, le son vibrant de l’ouvre porte nous invite à la pousser. Arrivé au second étage le visiteur ou la visiteuse est accueillie par le brouhaha qui provient de l’appartement dont la porte reste entrouverte. On y entre sans savoir chez qui nous sommes. Si on ne connaît pas l’hôtesse elle semble une visiteuse comme les autres. Pourtant l’exposition à lieu dans son lieu de vie. [↩]