Texte issu d’une intervention s’inscrivant dans le cadre d’une semaine share (ArBA-EsA janvier 2023) qui s’intitule « La vie im-matérielle ». J’ai entendu cette invitation en considérant la nécessaire prise en compte des conditions matérielles de la vie des artiste dans leur rapport à leur image.

1. Introduction

La traduction des vies en français

Entre 1831 et 1841 est publiée la première traduction en français des Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de Giorgio Vasari. Le texte de Vasari, écrit 3 siècles plus tôt, en toscan, est considéré malgré les inexactitudes et la mauvaise foi, comme le fondement de l’histoire de l’art. C’est la première fois que l’on présente les artistes et leurs œuvres d’une manière historique, en supposant qu’un artiste connaît le travail de ses prédécesseurs et pousse plus loin l’art de la représentation ou de la construction. Vasari était artiste et architecte.

Au milieu du XIXe, le monde à bien changé. En France, il y a eu une révolution, qui a donné lieu à une république, suivie par un empire, suivi par une restauration, et maintenant, au moment de l’édition de la traduction des Vies, la France vit sous le régime de la monarchie de Juillet.

Le texte a été traduit par Léopold Leclanché, un avocat et illustré par Philippe-Auguste Jeanron, un artiste-peintre républicain ayant participé à la révolution de juillet. Il est commenté par les deux auteurs. Curieusement la préface est dite « des traducteurs » comme si Leclanché n’avait pas été seul à traduire. J’imagine donc que l’artiste Jeanron est considéré comme traducteur lui aussi. Le contenu de cette préface me le laisse en tout cas penser. Elle se présente comme une justification de l’entreprise éditoriale. Pourquoi éditer ce texte trois siècles après qu’il ait été écrit ?

Bien entendu, écrivent-ils, parce que ce texte est connu, cité, encensé ou critiqué, mais pas lu puisque non disponible en français.

Mais les auteurs nous font également part de leur malaise à l’égard des temps jugés incertains, personne ne sachant très bien dans quelle direction aller.

« Quand le présent ne sait pas où il va, il faut bien dire d’où il vient1» écrivent-ils.

Ils tentent d’expliquer d’où vient ce malaise : tout le monde se mêle d’art et il est temps de donner la parole aux principaux intéressés :

« De ce qu’il a été convenu, à tort ou à raison, que les productions artistiques s’adressaient à tout le monde, tout le monde s’est cru capable de les apprécier et de les juger ; et comme les conventions mal faites engendrent vite les plus grands abus, au lieu de se borner à jouir naïvement, à se prêter franchement aux impressions que l’artiste cherche à exciter, on s’est donné la mission de l’influencer et de le tordre. »

Les bouleversement politiques et sociétaux en cours ont de toute évidence des effets sur l’évaluation et la liberté des artistes. Il s’agit de démocratisation. L’art s’adresse dorénavant à tout le monde. Mais jouir d’une œuvre, la contempler, ne devrait pas signifier la juger pour nos traducteurs. Ils déplorent le glissement de la contemplation de l’oeuvre à son évaluation, et ils considèrent que ces jugements influencent l’artiste. Or, poursuivent-ils,

« […] n’est-il pas vrai que, sous le manteau d’une science quelconque, jamais un oisif ignorant ne serait admis à dogmatiser et à législater ? Les véritables savants, tous habitués à la lutte, défendraient leur conscience blessée, et couvriraient de ridicule les hérésies de l’intrus. Il en est autrement à propos des arts. Les artistes sont quotidiennement harcelés dans leurs goûts, offensés dans leurs croyances, on pourrait même dire attaqués dans leurs droits. Il n’y a que l’art pour être ainsi livré aux jugements arbitraires, aux discussions niaises, aux inexactitudes impardonnables. »

De cette comparaison avec la science on comprend que c’est le manque de connaissance, le manque d’expertise qui est problématique. Mais on voit aussi déjà qu’il est question de droit (des artistes) et de lutte. L’art s’adresse peut-être à tous, mais seuls certains connaisseurs devraient avoir à se prononcer sur sa qualité comme c’est le cas en science. La critique artistique est explicitement visée.

« La critique se permet tout, et l’art n’ose plus rien. Cependant, il est incontestable que le propre de la critique est d’examiner avec soin, et de se prononcer avec tranquillité, comme le propre de l’art est de concevoir avec hardiesse, et de travailler avec indépendance. »

Et donc, une critique qui ne regarde pas assez, qui ne s’est pas assez informé, dont le discours n’est pas contraint par l’œuvre dont elle parle, par son pouvoir d’influence, poussera l’artiste dans une voie erronée et par ailleurs restreint son indépendance.

Les auteurs déplorent que les artistes se désintéressent de ce qui s’écrit sur l’art. Ils expliquent :

« L’artiste, insouciant de sa nature, absorbé par ses travaux difficiles, privé assez généralement des données premières qui facilitent l’étude, aime peu s’occuper de la théorie et des idées difficiles à rassembler et à coudre qui doivent le guider dans la pratique. Quand l’artiste arrive à savoir son métier et à pouvoir se placer par l’exécution manuelle, soit au niveau de ses contemporains, soit à leur tête, il se trouve satisfait. Et il est vrai de dire qu’il lui faut pour cela des muscles et une intelligence dont il peut à bon droit s’enorgueillir ; mais cependant est-ce tout ? »

« …qu’on ne s’y trompe pas, l’outil se gâte quand la dignité de l’artiste et son intelligence ainsi refoulée n’habitent plus que son poignet. »

« C’est donc aux artistes (…) à s’unir pour que l’histoire soit mise en lumière, la théorie affermie, et la pratique même enseignée avec clarté et conscience. »

Il s’agit donc d’un plaidoyer pour que les artistes prennent en charge, non seulement la pratique de l’art, mais aussi son histoire, sa théorie et son enseignement. Et c’est ce qui donne sa valeur aux VIES de Vasari pour les traducteurs, le fait qu’elles aient été écrites par un artiste.

« Ce n’est point ici une élucubration […] présentée par un historien systématique ; c’est un simple recueil de faits rassemblés […] par un artiste fort occupé dans son temps. Mais cet artiste, tout passionné qu’on l’ait dépeint, tout étourdi qu’on se le figure, a partout parlé en homme compétent et profondément instruit. »

Je retiens de ceci que au milieu du XIXe, au moment où le régime de légitimation royal ou princier a vacillé, et avec lui un mode de valorisation et de rémunération des artistes, se pose la question, des autres régimes de légitimation, des autres ordres de valeur. On se demande qui a la capacité de juger la qualité de l’art, dans un régime démocratique. Les artistes voudraient que ce soient les artistes eux-mêmes qui s’en occupent, comme l’artiste Vasari s’est occupé de la qualité des artistes de renaissance.

Les vies

Vasari, l’artiste qui s’intéresse à l’art de la peinture, de la sculpture, de l’architecture et à ceux qui le font, vise essentiellement, selon Didi Huberman, la constitution d’un corps social à partir du métier d’artiste comme art libéral.

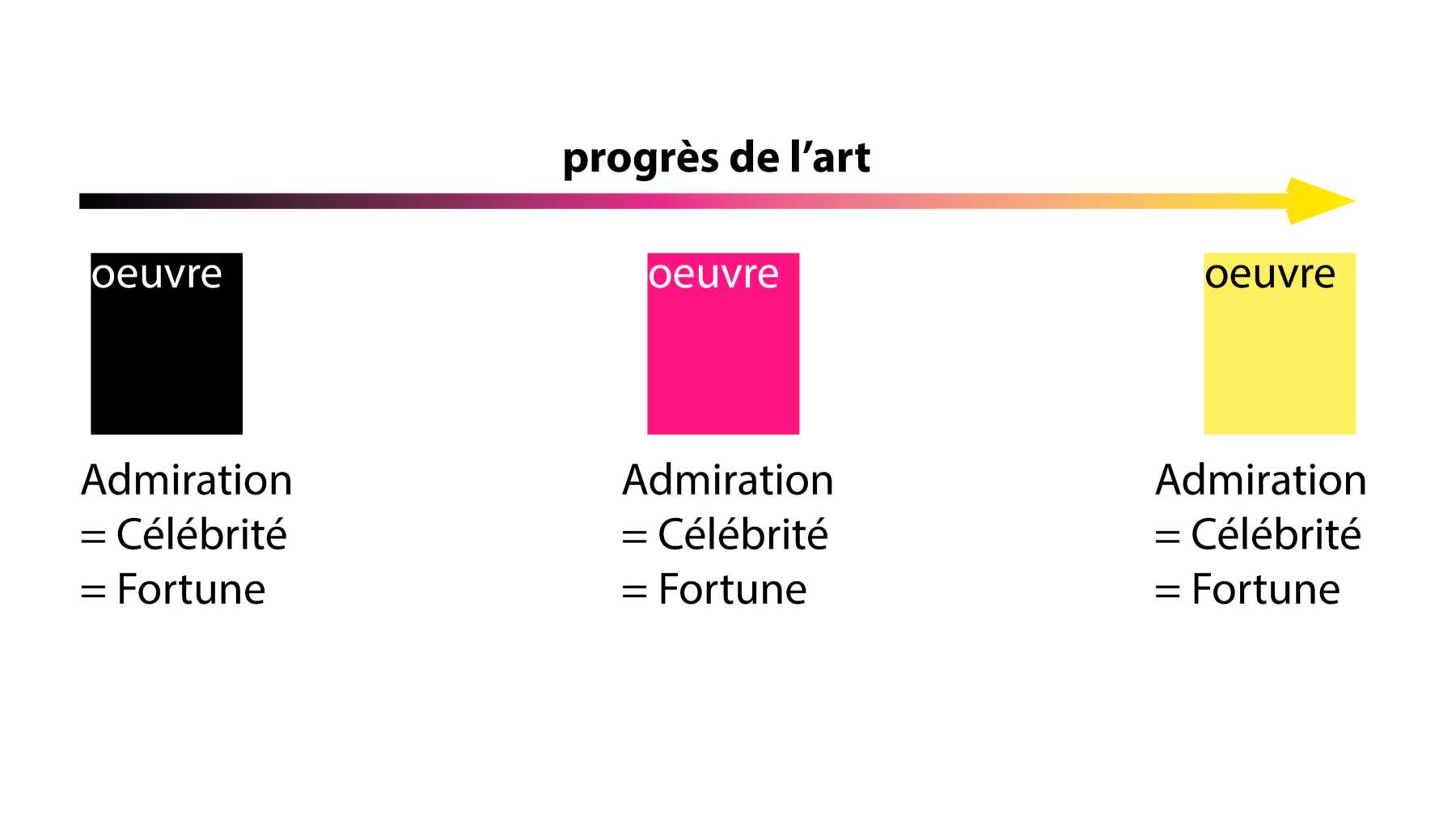

Pour ce faire il pose l’existence d’un progrès de l’art vers de plus en plus d’habileté, de raffinement, de vie, et même de noblesse, qu’il prouve par l’admiration que les œuvres décrites suscitent (en précisant pour les plus anciennes si on les admire encore au moment où LES VIES sont écrites). Il passe ensuite de l’admiration à la célébrité puis à la situation sociale et financière de l’artiste. L’admiration dont il parle, celle qui compte, est celle des princes ou des papes. Ce sont eux qui ont les moyens de convertir cette admiration en richesse.

« Giotto y exécuta, ainsi que dans plusieurs autres villes de France, une foule de tableaux et de peintures à fresque, qui lui valurent la faveur du souverain pontife, et de riches récompenses. Chargé de biens, et accompagné d’une immense réputation, il revint à Florence en I3I6. »

« Taddeo Bartoli ayant donc obtenu, comme le meilleur peintre de son temps, d’exécuter les peintures de la chapelle du palais, il s’en acquitta si heureusement que sa renommée s’étendit au loin, et que la Seigneurie lui accorda de riches récompenses. »

« La seigneurie ne considéra que les services qu’il avait rendus, le combla de riches récompenses, et lui accorda le titre de citoyen et plusieurs charges de magistrature très honorables. » (Andrea)

« Ces utiles travaux leur valurent une grande renommée et de riches récompenses. » (Agostino et Agnolo)

Ces situations peuvent sembler chaque fois particulière, mais Vasari généralise sa conception au début du chapitre consacré à Taddeo Gaddi :

« Il est vraiment beau et utile de récompenser et d’honorer les gens de mérite. Excités par l’appât de la richesse et de la gloire, les artistes ne reculeront devant aucune fatigue pour arriver à la perfection. C’est ainsi que, tout en travaillant pour eux-mêmes et pour leur famille, ils feront honneur à leur patrie, comme le prouve la vie de Taddeo Gaddi ».

Equivalence

Autrement dit, pour Vasari, il y a une sorte d’équivalence entre la fortune de l’artiste et la qualité de son art. Si l’artiste est bon, si son art s’approche de la perfection, il sera récompensé en honneur et richesses.

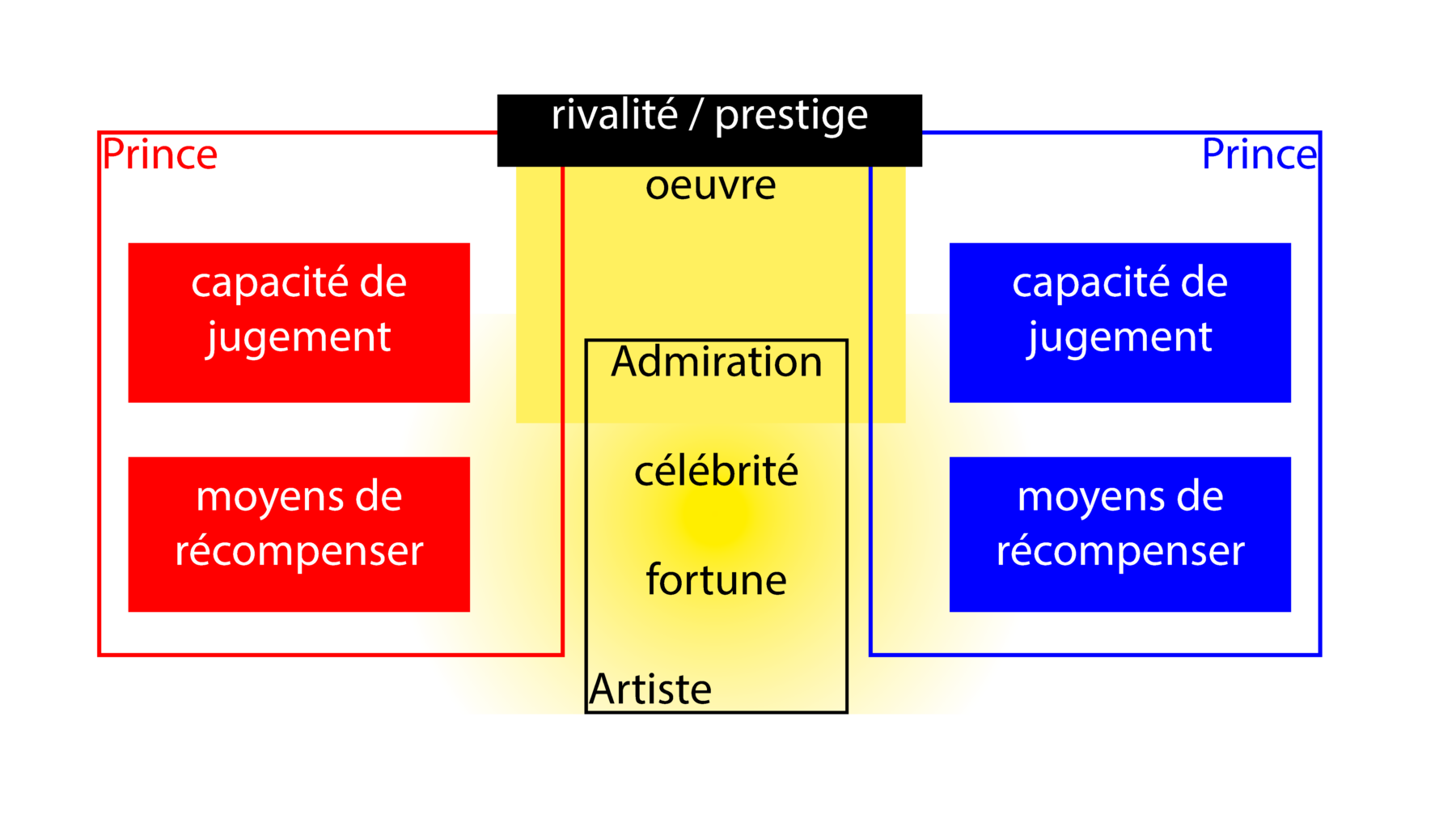

J’insiste un peu. Pour qu’il y ait un tel lien entre la réussite sociale et la qualité artistique, il faut une structure sociale particulière : il doit y avoir des princes, qui ont à la fois le pouvoir de juger et l’argent pour récompenser, et il faut que ces princes soient en concurrences entre eux pour une question de prestige. Ils vont dès lors se battre pour obtenir l’artiste le plus habile, puisque l’habileté suscite l’admiration, afin de posséder un morceau de bravoure de cet artiste, preuve de son habileté,

Avec cette conception, il est difficile de défendre la qualité d’un travail dont le peintre est resté pauvre. C’est le problème rencontré par Vasari avec Paolo Uccello :

« Paolo Uccello aurait été le peintre le plus élégant et le plus original depuis Giotto, s’il avait consacré aux figures d’hommes et aux animaux le temps qu’il perdit dans ses recherches sur la perspectives. Sans doute, c’est une chose ingénieuse et belle, mais celui qui en fait une étude trop exclusive perd son temps, se fatigue l’esprit, le rend stérile et compliqué, et finit par adopter une manière sèche aux contours anguleux. C’est ce qui arrive à ceux qui veulent trop approfondir les choses, de même qu’ils risquent souvent de tomber dans l’isolement, la mélancolie, l’étrangeté et la pauvreté. […] »

Il eût pu être un grand mais il ne le fût pas. Le jugement de valeur concerne aussi bien son art que sa fortune.

« Ces études absorbaient [Paolo Uccello] et le rendaient excentrique, au point qu’il demeurait des semaines et des mois entiers enfermés dans sa maison sans se laisser voir à personne et que, pendant sa vie, il resta plus pauvre que célèbre. »

Apparemment il a été trop loin dans sa recherche de perfection. Viser la perfection semble valable pour Vasari, mais il faut raison garder, il ne faut pas s’isoler, il faut vivre dans le monde. L’art n’est pas coupé du monde. L’artiste ne doit pas plus se couper du monde.

Injustice

Trois cents ans plus tard, les commentaires des traducteurs français sont intéressants : Uccello semblait alors oublié, mais les auteurs de la versions française perçoivent le sublime romantique qui sied à leur époque :

« Qui connaît aujourd’hui le nom de Paolo Uccello, de cet homme dont la vie toute de labeur, de dévouement et de souffrance est si sublime et si touchante ? personne n’a gravé son nom sur la pierre qu’il a fournie à l’édifice. Tout aride que semble, au premier aspect, la science dont Paolo fut le promoteur, l’apôtre et le martyr, elle obtint des résultats féconds que l’injustice seule a pu méconnaître. » L2 p. 64

Voici qu’apparaît la possibilité d’un écart entre la qualité de l’art et la fortune de celui qui l’a produit. Le système de valorisation n’est plus, comme pour Vasari, un système juste. Dans cet écart apparaît l’injustice dont on ignore si elle concerne l’évaluation de la qualité du travail artistique ou sa mauvaise fortune.

Auto-portrait socio-économique

Les vies sont donc non seulement une mise en relation des œuvres de telle manière qu’en laissant apparaître des chaînes possiblement causales, elles fassent histoire, mais aussi, en quelque sorte, les premiers portraits socio-économique des artistes et ils sont réalisés par un artiste, pas par un historien. L’artiste est devenu un sujet qui représente et un sujet représenté. Ce n’est, bien entendu, pas un hasard si c’est à la même époque qu’apparaît l’autoportrait en peinture qui a été rendu possible par la valorisation sociale de l’artiste. (Dans son autoportrait de Berlin, Titien arbore fièrement les chaînes en or qu’il reçut, en 1533, des mains de Charles Quint, au moment où il fut fait chevalier. )

Enfin, l’édition française rejoue d’une certaine manière (on pourrait dire réactualise) cette prise de parole de l’artiste sur l’art, son histoire, sa théorie, et la transmission de tout ceci (on pourrait même parler d’une prise de pouvoir sur le narratif de l’art, son histoire, sa théorie et ceux qui le font). L’artiste qui est à l’initiative de la traduction, Philippe-Auguste Jeanron, intervient de plusieurs manière dans l’ouvrage : il coécrit la préface ; il co-commente les articles de Vasari et il l’illustre non pas en dessinant certaines œuvres mais en redessinant les portraits de certains peintres dont parle Vasari, ce que la seconde édition italienne faisait déjà.

Il est question de s’approprier les moyens de production de la représentation de l’artiste en tant qu’individu et en tant que partie d’un groupe social.

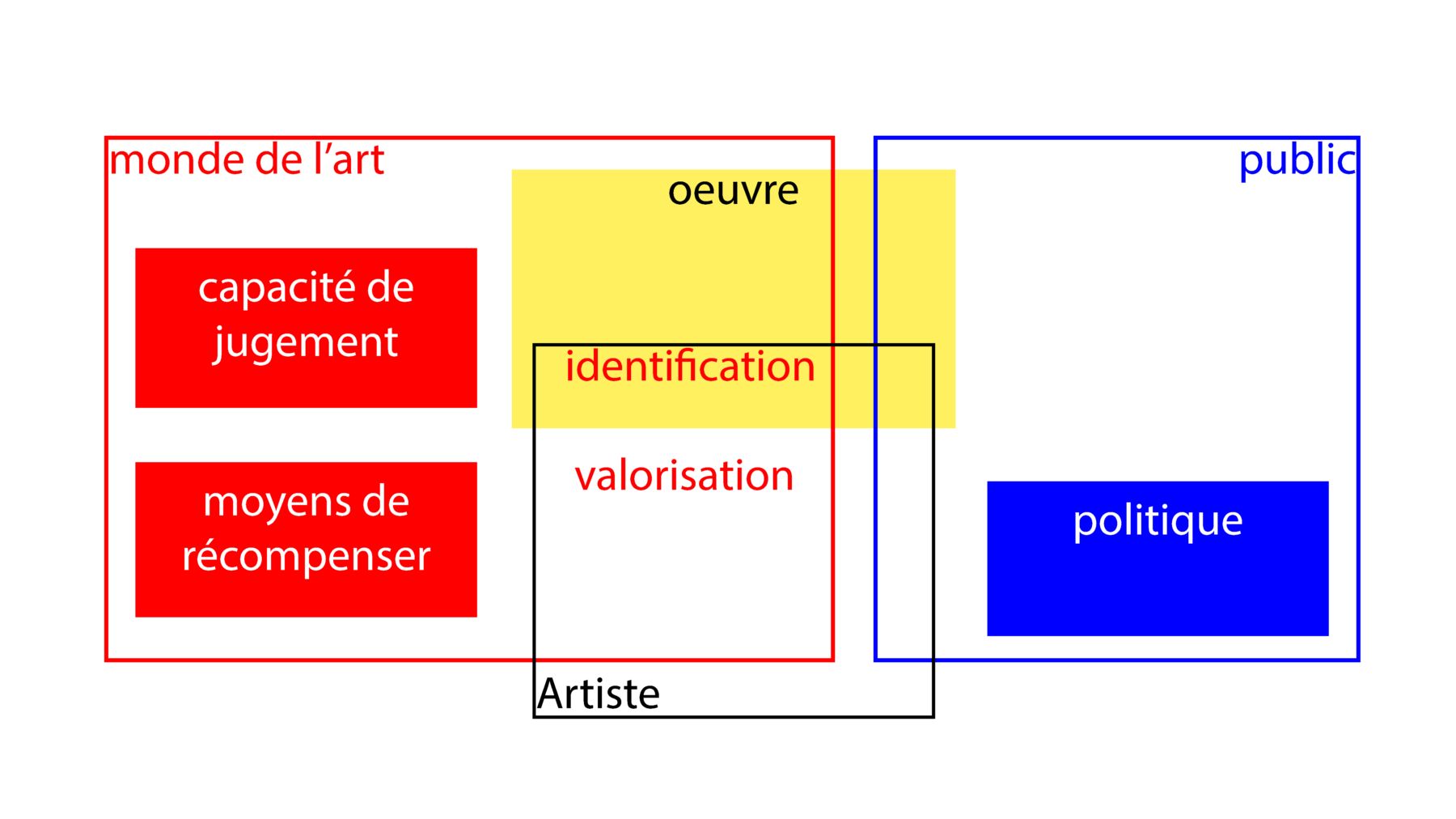

A la renaissance, lorsque on parle de valorisation sociale de l’artiste on suppose une société qui valide, promeut ou accepte cette valeur. On suppose donc une société. La reconnaissance de la valeur de l’artiste semble partagée par tous, ou tout du moins par tout ceux qui sont en position d’avoir une idée sur ce sujet (c’est à dire qui ne sont pas entièrement occupés à pourvoir à leur besoins vitaux). Ce type de société unifiée sur des valeurs telle qu’il semble que nous la trouvions à la Renaissance est assez différente du monde actuel. Aujourd’hui on pourrait parler de multiples sociétés reposant sur des systèmes de valeur différenciés. Le monde de l’art (à supposer qu’il lui même unifié) serait une de ces sociétés.

Peuple-artiste

Dans le livre LE PEUPLE-ARTISTE, CET ÊTRE MONSTRUEUX qu’elle a tirée de sa thèse dirigée par Jacques Rancière, Maria Ivens s’est attelée à saisir ces constructions de valeurs en étudiant certains documents principalement issus des discussions relatives au Salon et au jury entre 1830 et 1880. Son livre est sous titré « la communauté des pairs face à la communauté des génies ».

Pour aller très vite, en interrogeant le rapport entre l’art et le social, elle mets en évidence différents moments pour elle clairement différenciés.

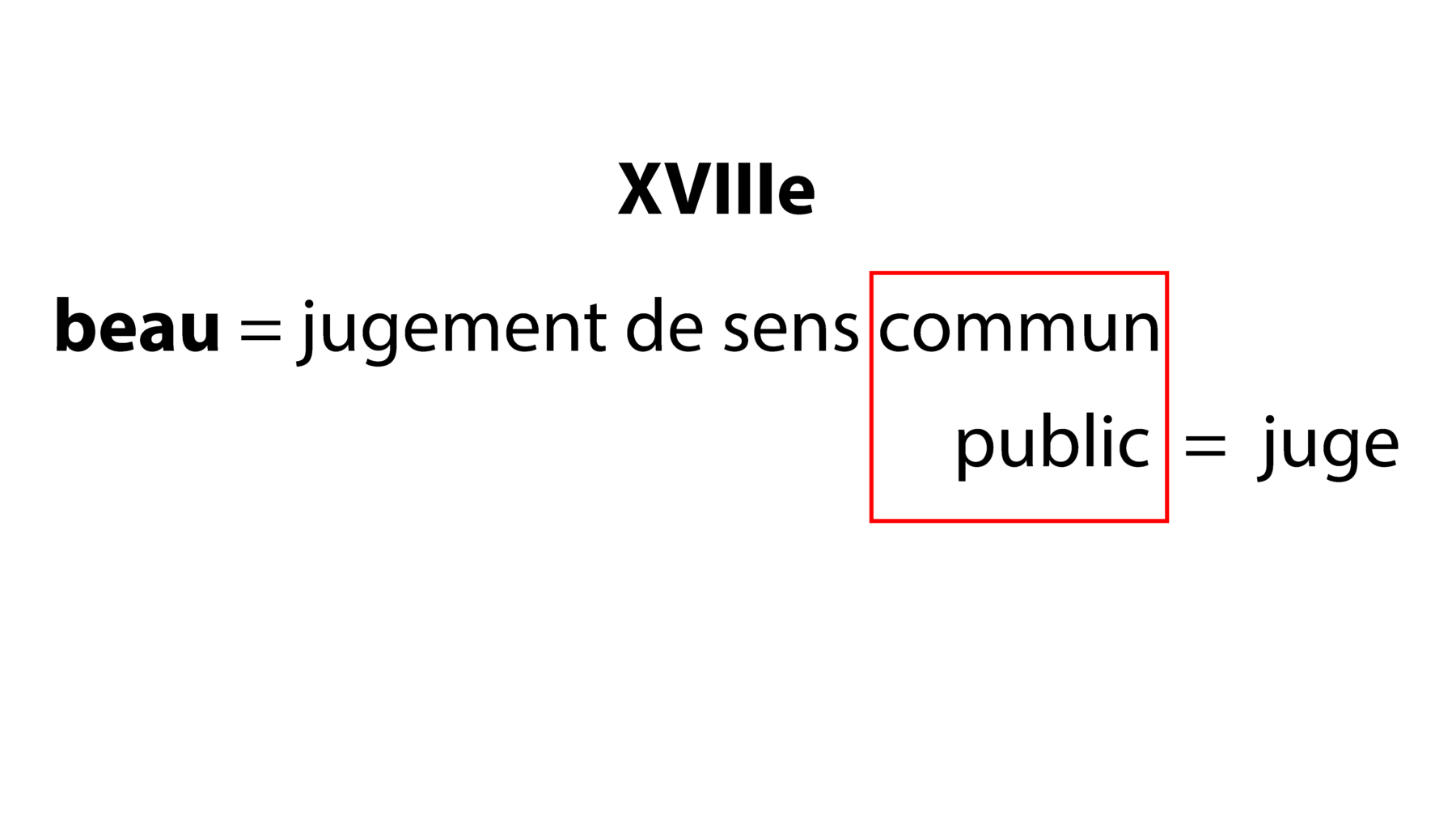

Au XVIIIe, le beau est un jugement de sens commun. Le véritable juge en matière d’art est le public, pas le critique de métier qui lui juge à partir de connaissances, c’est-à-dire de règles apprises. A ce moment est artiste celui qui pratique l’art. (Et donc pas, uniquement celui qui est doué, le génie).

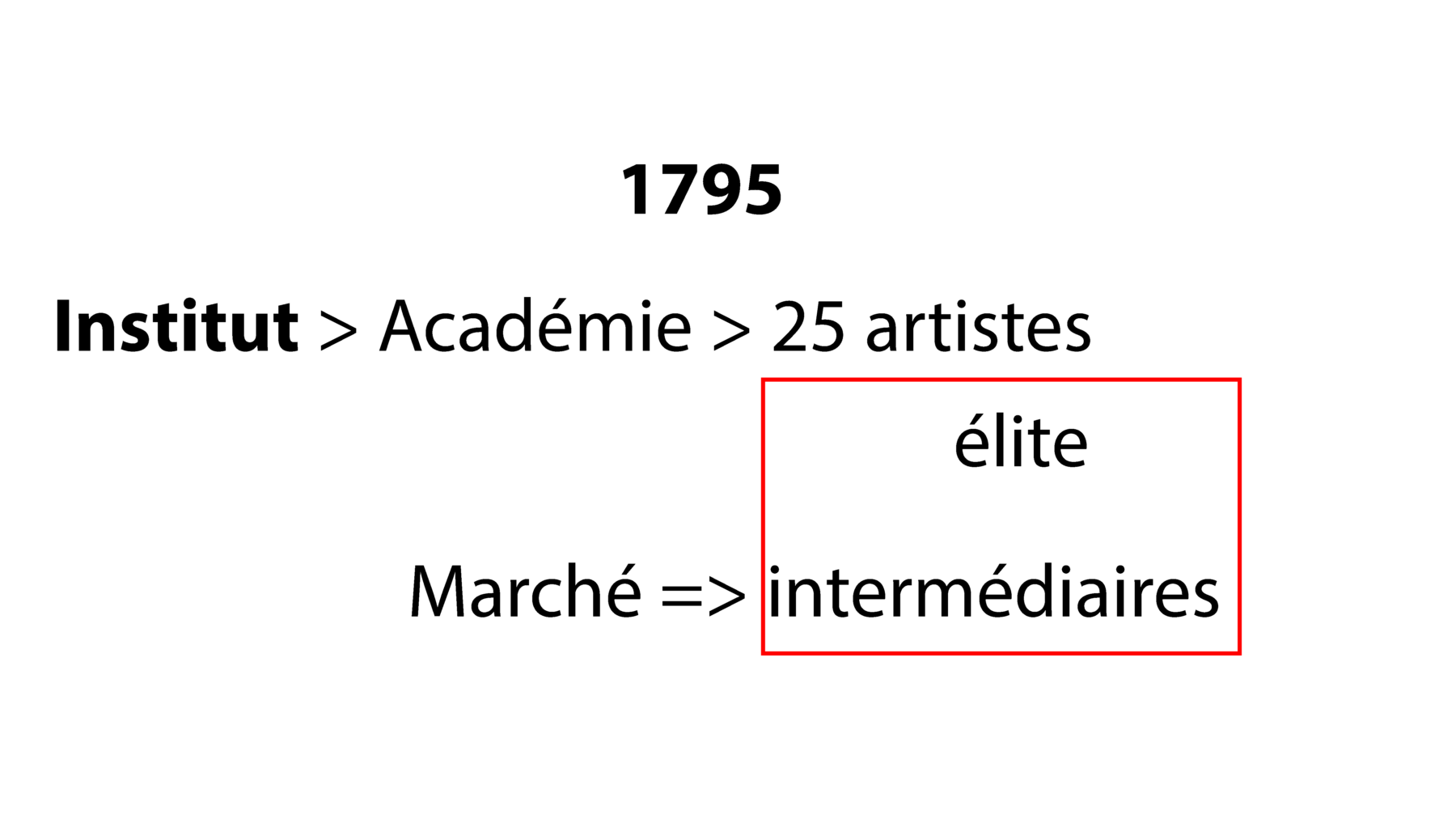

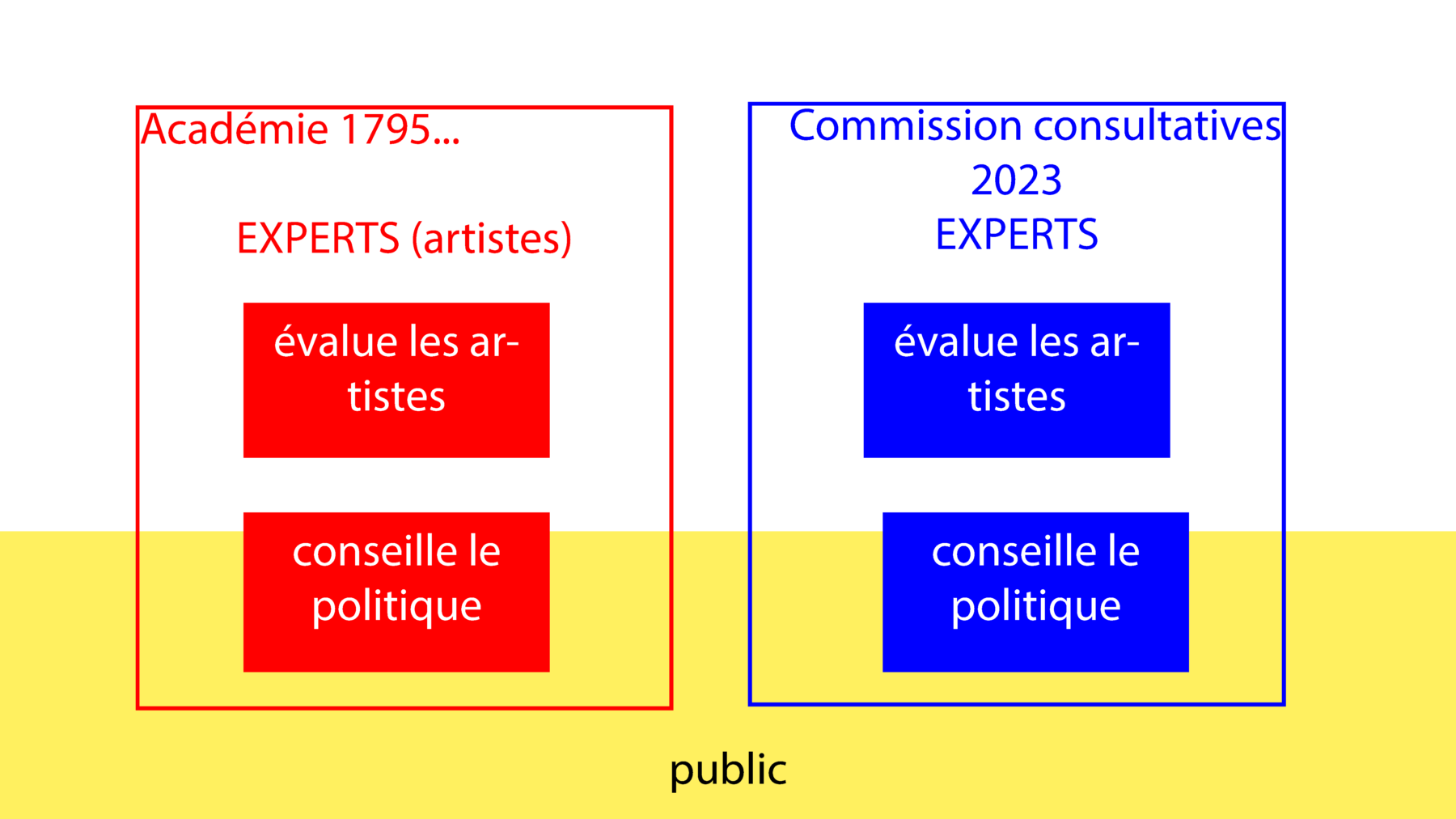

Mais la création en 1795 de l’Institut de France destiné à conseiller le Gouvernement et en son sein l’Académie des Beaux-Arts composé de 25 membres constituant « l’élite » des artistes constitue une première fermeture du système posant la question de qui est artiste. C’est aussi le moment où apparaît le marché de l’art avec ses intermédiaires qui disent qui est artiste et qui ne l’est pas. Le jugement artistique appartient désormais à un monde de l’art.

Ce qui a conduit à la création de l’individu artiste, à la souveraineté absolue de l’acte créateur, c’est-à-dire auto-proclamation de l’artiste et donc au besoin des intermédiaires pour être défini socialement. La souveraineté absolue de l’acte créateur a pour corollaire la marginalisation du travail de l’artiste qui est devenu incompétent à se légitimer et la marginalisation du public incapable de tenir un jugement artistique.

On pourrait dire que les artistes ont perdu leur capacité à se représenter socialement. Représenter étant ici pris dans les deux sens du mot : politique et plastique.

Les commissions consultatives

L’Académie issue de l’institut de 1795 était destinée à conseiller le gouvernement, on peut la comparer aux actuelles commissions d’avis jouant un rôle parfaitement similaire. C’est à elles que l’on s’adresse pour obtenir un soutien, mais ce sont elles aussi que le gouvernement consulte lorsqu’il modifie ses politiques culturelles. On peut s’interroger sur la manière dont ces commissions sont constituées, qui y siège, selon quelle garantie de représentativité, selon quelles garanties démocratiques… a cette date, en FWB, on y retrouve 5 artistes ; et 11 intermédiaires : critiques, curateur.trice.s, directeur.trice.s d’institution , responsables administratif, et même enseignant.e.s… Je ne sais pas si c’est bien… je constate juste que la fonction de ces commissions est identique à celle de l’académie de 1795 qui, elle, était constituée uniquement d’artistes qui se cooptaient entre eux et dont on ne connaît que trop bien l’aveuglement historique. Et on peut s’interroger sur la manière dont ces commissions sont composées aujourd’hui et sur la manière dont les membres y sont recrutés, sur la différence entre les deux institutions…

Nous disions que, en même temps que le public n’est plus en position de juger l’art, seul le monde des experts de l’art le pouvant, les artistes ont perdu leur capacité à se représenter. Ils se font dorénavant représenter par d’autres.

Est-ce un hasard si certains domaines de création, qui sont restés liés à l’évaluation du public, comme le cinéma, sont aussi non seulement capables de se représenter, mais semblent aimer particulièrement ça. Nombreux sont les films qui racontent l’histoire d’un film, de films hollywoodien qui parlent de la machinerie Hollywood. (Babylon de Damien Chazelle ; Once upon a time… in Hollywood de Trentino, Boulevard du crépuscule de Billy Wilder, Good Morning Babylonia des frères Tavianni…) Certains réalisateurs semblent même reprendre à nouveaux frais la question de l’autoportrait. Pour cela il vaut mieux être à la fois acteur et réalisateur. Cassavettes s’est prêté au jeu, Godard également. Mais aussi, au cœur même de l’industrie la plus classique, Clint Eastwood qui, depuis qu’il a eu les moyens de tourner les films qu’il voulait, semble essentiellement s’intéresser à représenter son corps ou son personnage vieillissant. A plus de 90 ans, il réalise encore des films dont il est l’acteur principal montrant à le fois la dégradation de l’âge (il semble souvent comme hébété, peu sûr de son équilibre) et la résistance à cette dégradation : il réalise.

D’une certaines manière les artistes plasticiens ont perdu leur capacité à se représenter socialement au profit d’intermédiaires appelés « le milieu de l’art » alors que, dans le monde du cinéma cette capacité de se représenter est restée entière. Par ailleurs, le cinéma et les séries ne se contentent pas de s’auto-représenter mais représentent également d’autres catégories sociales dont celle des artistes plasticiens. Aussi il me semble important de s’y intéresser un peu.

bel hooks

bell hooks s’est intéressée aux représentations de certaines catégories sociales dans les films. bell hooks a consacré une grande partie de sa carrière à l’analyse des rapports de pouvoir dans les médias et la culture populaire selon une approche intersectionnelle au croisement des questions de genre de race et de classe sociale.

Le médium cinématographique, est interrogé en tant qu’espace de production de savoirs. hooks considère que le médium a la possibilité de renforcer, de perpétuer ou de modifier les représentations de race, de sexe et de classe.

Elle montre qu’à l’instar de la littérature le cinéma construit nos représentations du réel et que ces représentations, véhiculée par les films sont ne doivent pas être confondues avec les intentions des réalisateur.rice.s.

Son travail entend traiter des enjeux du médium cinématographique non seulement en tant qu’espace de représentations, mais aussi comme un instrument du changement et de la négociation d’un écart, idéologiquement révélateur, vis-à-vis de la réalité sociale. Dans la perspective d’un féminisme révolutionnaire et intersectionnel, l’enjeu performatif du médium cinématographique est de proposer un changement radical de représentations notamment des femmes racisées.

Ce que bel hooks montre, c’est d’une part l’impact significatif de notre perception des différentes places qu’il est possible d’occuper dans la fiction sur les différentes places qu’il est possible d’occuper dans la vie réelle. Cet impact s’exerce de manière différente selon le groupe social auquel on appartient ou plutôt qui nous est attribué. Et d’autre part, la nécessité pour le cinéma de tenir compte de cet impact.

La manière dont on représente une catégorie, un groupe humain au cinéma et dans la fiction influence notre manière de voir le monde au point que certaines places ne seront pas occupables dans la vraie vie par certaines personnes.

Les artistes plasticien.ne.s

Récemment, nous discutions, un groupe d’étudiant.e.s et moi-même, de la manière dont iels avaient décidé d’entreprendre des études artistiques. J’ai été étonné du nombre d’entre eux et d’entre elles qui disaient avoir d’abord entrepris d’autres études parce qu’ils et elles n’osaient pas se présenter dans une école d’art. Ils et elles pensaient d’abord que ce n’était pas pour eux, qu’ils et elles n’étaient pas suffisamment…. Suffisamment quoi ? Doué.e.s ? Préparé.e.s ? Légitimes ? pour s’inscrire dans une école d’art….

Je me suis demandé si ce sentiment dont plusieurs étudiant.e.s me faisaient part, qu’ils ne s’imaginaient pas dans une école d’art, que ce n’était pas leur place, était comparable à ce que bel hooks a repéré dans son travail pour d’autres catégories sociales, opprimées celles-là. Qu’en est-il de l’image de l’artiste plasticien.ne dans les séries et les films ? A quel stéréotype a-t-on affaire ?

En même temps, ici, dans une école d’art, une fois les obstacles franchis, on peut se demander si c’est important !

On peut dire qu’on s’en moque. Que les artistes savent ce qu’ils ou elles sont. Et que le monde de l’art le sait aussi. Mais penser ainsi est encore accroître sa dépendance à ce monde de l’art, c’est-à-dire aux intermédiaires qui apportent ou pas une légitimité sociale à l’artiste.

On peut aussi considérer que finalement ce qui compte c’est la nécessité intérieure de faire de l’art, la nécessité de la pratique. Que l’art peut aussi s’exercer en marge du champ social.

Mais cette manière de séparer la pratique artistique du champ social, de la pratique sociale a aussi des conséquences, tant pour l’individu artistique dont les conditions de vie sont de plus en plus préoccupantes que pour la société qui n’est plus infusée par les productions artistique et leur capacité à nous faire voir le montre autrement.

Je parle de la détérioration des conditions de vie des artistes plasticien.ne.s, en me référant aux quelques études réalisées ces derniers temps et notamment à l’étude Racine dont on a beaucoup parlé en France ces dernière années. J’y lis :

« une étude de septembre 2019 montre que 46% d’entre eux perçoivent moins de 5000 euros par an, dont 52% de femmes, et 27% perçoivent entre 5000 et 15000 euros par an. Le revenu personnel global moyen d’un artiste plasticien, c’est-à-dire tenant compte des autres activités exercées le cas échéant, est de 17 605 euros (21 249 euros pour les hommes et 13 624 euros pour les femmes). L’étude indique que le sentiment d’une baisse de revenus est « largement partagé ».

Les conditions d’existence des artistes plasticien.ne.s sont loin d’être confortables. La plupart d’entre eux et elles, surtout les femmes, vivent avec des revenus inférieur au seuil de pauvreté (15516 euros par an). Pourtant lorsqu’on parle de vouloir réduire la pauvreté, ce n’est pas aux artistes que l’on pense. Les artistes sont de plus en plus pauvres et pourtant certain.e.s étudiant.e.s ne se sentent pas légitimes pour entreprendre des études artistiques. Il semble donc y avoir un hiatus entre l’image de l’artiste et sa réalité.

Il me paraît donc nécessaire d’aller voir d’un peu plus près quelle est cette image telle qu’elle est construite et véhiculée dans les films et dans les séries.

Par ailleurs, bien qu’il existe un marché de l’art, qui repose essentiellement sur la spéculation, les biens culturels sont aussi en dehors du marché. Les accords commerciaux internationaux sur lesquels reposent le grand marché mondial, en s’entendant pour lutter contre tout frein au commerce, ont fait une exception pour la culture. Ceci afin de permettre aux Etats de soutenir financièrement leur culture alors qu’ils ne peuvent plus soutenir financièrement leurs industries. Les biens culturels sont une exception à la loi de libre échange.

Cette sortie du grand marché a pour conséquence que la culture vit dans une économie particulière, en grande partie subventionnée.

Ces subventions correspondent aux politiques culturelles mise en place par nos gouvernements. Ces politiques culturelles, dans un système démocratique, dépendent essentiellement des élus. Même si ces élus se font conseiller par les commissions d’avis dont je parlais tout à l’heure, il n’empêche qu’ils et elles sont responsables politiquement des politiques menées devant leurs électeurs. C’est-à-dire l’homme et la femme de la rue et certainement pas le monde de l’art. Et c’est heureux. Mais alors, les politiques culturelles sont tributaires de l’image de l’artiste telle qu’elle est véhiculée par les médias, les films et les séries. Il paraît donc essentiel que les artistes se penchent un peu sur cette image.

C’est ainsi que, avec Sarah Sépulcre qui apporte son regard universitaire et la fédération des arts plastiques qui apporte son support militant, nous tentons de construire un répertoire de ces images dans un but d’archivage et d’étude critique. Pour ce faire nous avons besoin de vous.

1 Leclanché Léopold et Jeanron, préface des traducteurs, in Vasari, Giorgio, Vies des peintres sculpteurs et architectes, Paris, Just Tessier, Libraire-Editeur, 1939, p. 2.

Voir aussi